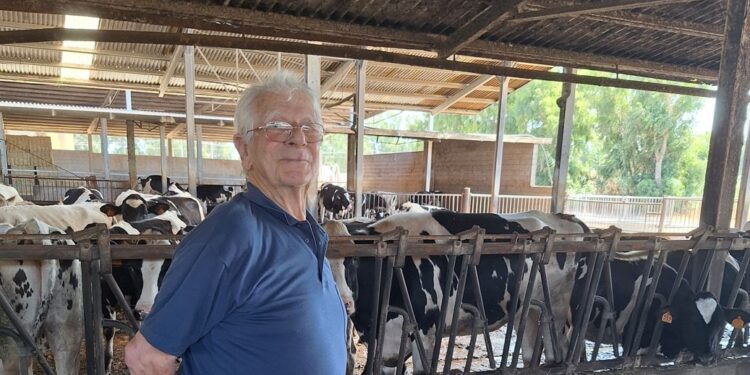

Abita alla Strada 14 Ovest Walter Vettore. «Quelle con numero dispari – racconta – non sono abitate». E accanto alla casa – dove insieme alla moglie Olga, mamma originaria di Basiliano e papà veneziano, ha cresciuto i suoi tre figli – c’è la sua azienda agricola, contornata da 60 ettari di campi. In quella che oggi è una stalla modernissima – dotata pure di un sistema robotizzato di alimentazione – con 400 vacche da latte, di cui la metà in produzione, che significa circa 6 mila litri di latte al giorno. Numeri considerevoli dietro ai quali c’è l’intera storia della sua famiglia. Legata in maniera indissolubile a quella di Arborea, cittadina della provincia di Oristano che oggi conta 3700 abitanti e un territorio di 115 chilometri quadrati. E dove un bel pezzo di cuore è anche friulano. E pure veneto, lombardo, romagnolo, un po’ toscano e siciliano.

È il 1928 quando in zona arrivano le prime famiglie di braccianti, inizialmente provenienti per lo più dalla provincia di Rovigo. Erano contadini che hanno risposto alla chiamata del Governo, allora alla ricerca di lavoratori per la bonifica sarda, portata avanti da tempo dalla manovalanza dell’isola. Si stava, infatti, proseguendo nel grande progetto di elettrificazione della Sardegna e della connessa bonifica idraulica e agraria del Campidano di Oristano. È al centro di un comprensorio di 18 mila ettari – un territorio con oltre 200 stagni, reso inospitale dalla malaria, prosciugato per far posto ai campi, lavorando a mano, con zappa, vanghe e carriole –, che col progetto fatto proprio da Mussolini, nacque il Villaggio Mussolini, poi diventato Mussolinia e nel 1944, anno della nascita del Comune, Arborea.

«I nonni paterni, veneti, sono arrivati qui nel 1930 – racconta Walter, nato in Sardegna nel 1940 che parla ancora oggi friulano, grazie a mamma Irma Michelutti, originaria di Mortegliano –; quelli materni, sono partiti dalla provincia di Udine, nel 1932. Dopo un viaggio lunghissimo, prima in treno, poi in nave per due giorni fino a Olbia e da lì sul treno per Marrubio, proseguendo su un carro trainato dai buoi, sono giunti in mezzo ad una palude immensa, priva di vegetazione. Non c’erano nemmeno le strade. Certo, appena arrivati avrebbero voluto andarsene subito. Ma dove? Anche a casa si faceva la fame a quei tempi…».

Così restano e diventano mezzadri per conto della Società Bonifiche Sarde. «A ogni famiglia, che al tempo era costituita da 20/30 persone, veniva assegnato un pezzo di terreno, una casetta (spesso senza serramenti), una mucca e un sacchetto di semi. «Due volte al giorno, a cavallo, passava il fattore che sovrintendeva a tutto. Chi non stava alle regole ferree, che significava anche consegnare più della metà del raccolto, uova, galline, conigli – spesso però nascosti per garantirsi un pasto –, veniva cacciato via».

Nel frattempo, nasce anche il centro della comunità. «Il primo edificio realizzato è la chiesa, che nel 2028 festeggia il centenario di costruzione, con quel tetto spiovente al pari di quasi tutte le case del paese, anche se qui non nevica mai. Accanto la locanda, gestita dai friulani Petruzzi, la scuola elementare e il municipio», illustra il parroco, don Silvio Foddis, da 21 anni ad Arborea. Ancora oggi i locali parrocchiali – dove fino al 1993 c’erano i Salesani con le loro scuole (medie e ginnasio) –, che accolgono anche un’attività ricettiva con 60 posti letto, sono punto di riferimento di giovani e giovanissimi, e gli impianti sportivi all’avanguardia hanno “portato” la squadra locale ad essere protagonista del campionato di pallavolo femminile di Serie D. Arborea ha anche una sua banca che investe sul territorio, aggiunge il parroco, evidenziando che 40 anni fa la cittadina era tra i 100 comuni più ricchi d’Italia. «Purtroppo adesso tante aziende chiudono perché manca il ricambio generazionale. I figli studiano e spesso si trasferiscono altrove».

Ma c’è chi, comunque, resta. «E lo fa con grande orgoglio per una storia che è frutto dell’integrazione tra popolazioni diverse che – sottolinea la giovane sindaca, Manuela Pintus – hanno comunque mantenuto con fierezza le loro tradizioni, che sono diventate anche le nostre». A testimoniarlo la Festa delle Etnie (fine luglio) che celebra la diversità culturale del paese con piatti tipici regionali, la Sagra della Polenta (ottobre), la festa del Fogolâr Furlan (a maggio, promossa con la Pro Loco), la cui anima è Walter assieme all’amico Aldo Zuliani, di Attimis, presidente del Fogolâr di Cagliari, città dove vive da 52 anni. E poi ci sono i gemellaggi. E ancora una volta, ad accendere la scintilla che ha fatto nascere l’amicizia tra Arborea e il Comune di Mortegliano, nel 1999, sono stati Walter e Aldo. A testimonianza del fatto che le radici sono rimaste intatte seppur in una terra che quasi 100 anni fa – le cui vicende sono “raccontate” nel Muba, il Museo della bonifica di Arborea, allestito nei locali dell’ex Mulino, interessante esempio di archeologia industriale, che ospita anche una sezione archeologica con reperti trovati sia durante la bonifica che in scavi recenti – era solo una palude ventosa.

«La svolta è avvenuta con la Riforma Agraria del 1955, quando gli assegnatari sono diventati proprietari dei terreni (a fronte di un mutuo trentennale)», ricorda la prima cittadina. «Allora, a Roma a manifestare per i diritti dei lavoratori c’erano anche il sindaco, il parroco e gli Arcivescovi della zona».

Il resto è storia recente. Con l’introduzione di un sistema cooperativistico è stato dato impulso a un modello di sviluppo condiviso nell’allevamento bovino e nella produzione lattiero-casearia: così sono nate la “Cooperativa Servizi” (oggi leader nella commercializzazione di prodotti freschi: patate, carote, fragole, carne, …), per sostenere in tutto le singole aziende agricole in tutto (allora sono nate le celle refrigeranti per conservare il latte che fino a quel momento veniva trasportato sulle carriole per la consegna, racconta l’imprenditore friulano), e la “Tre A” (caseificio all’avanguardia in Italia e in Europa), dove “nasce” il Latte Arborea, ora venduto in tutta Italia (così come altri prodotti derivati), realtà che conta 180 soci, 300 dipendenti, lavora latte in arrivo da tutta la Sardegna ed è stata guidata da Walter per 16 anni (che è stato anche vice della Coop Servizi).

Un friulano che ha “scritto” – insieme ai genitori e prima ancora ai nonni e agli altri “pionieri” friulani giunti oltre che da Mortegliano, da Bertiolo, Udine, Mereto di Tomba, San Michele al Tagliamento e Talmassons, come don Felice Valentino (i primi sono stati in seguito raggiunti dalle famiglie) – pagine fondamentali della vita della cittadina, grazie allo spirito di sacrificio, all’intraprendenza, alla laboriosità e alla tenacia. Oggi Walter – che si commuove a ricordare i suoi familiari, «tutti sepolti nel cimitero cittadino» – non ha alcuna intenzione di tirare i remi in barca. E anche se l’azienda è portata avanti dai suoi tre figli – Augusto, Filippo e Fulvio –, resta sotto la sua supervisione tutto il sistema d’irrigazione. E poi la domenica “si polse”. E la gioia più grande? «Dôs. Viodi dute la mê famee ator di cheste taule, cun Olga che e cusine par ducj. E podê cjacarâ par furlan ogni volte che al è pussibil».

Intanto, assicura, la marilenghe è la lingua ufficiale tra lui e l’ultimo nipotino. Angelo ha solo 15 mesi, ma ha già capito che nonno Walter – una vera biblioteca vivente – ha una lunga storia da raccontargli. Spiegandogli anche che la parola “Resurgo”, sul campanile della chiesa di Arborea, ben riassume quella che è stata la vita dei coloni, compresi bisnonni e trisnonni.

Monika Pascolo